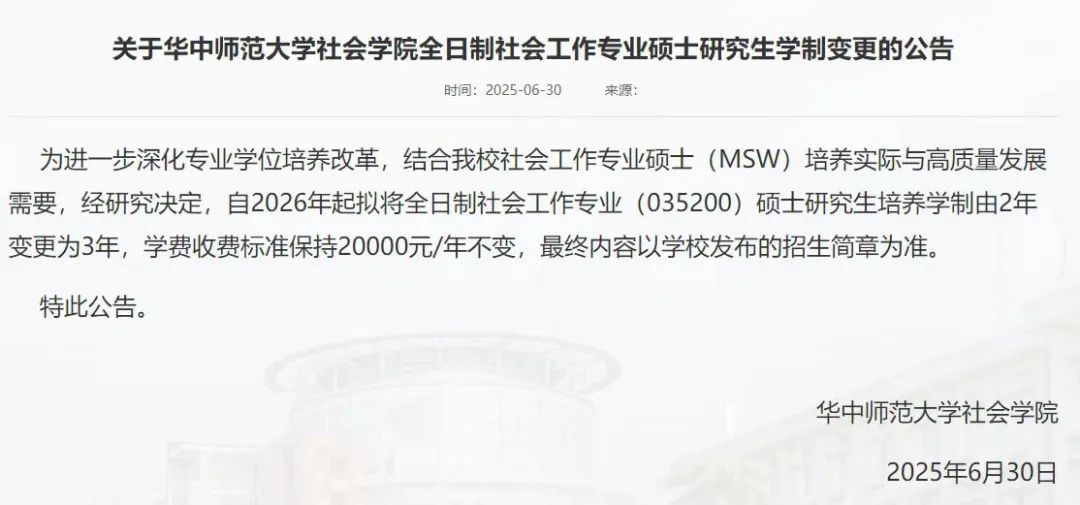

新学年即将开始,多所高校宣布将部分专业硕士研究生学制延长至3年。消息一出,抱怨纷至沓来。“这是为了缓解就业压力吧?”“多交一年学费,学校借机割韭菜!”“三年学制相当于晚一年就业,损失一年工资收入”……这究竟是就业压力下的权宜之计,还是高校的自利行为,抑或是高等教育转型的战略布局?今天,我们就来聊聊这个话题。

两年制专硕设立的初衷,是快速培养应用型人才,同时也通过高效的学习安排,提升读研就业的“性价比”。然而在近年来的实践中,这种学制逐渐暴露出了一些问题——第一学年学生在课程中刚刚适应,第二学年便要同时应对实习、论文与求职的压力,培养周期的压缩一定程度上挤压了深度学习专业知识、沉下心来好好做科研的时间,不少学生面临“课程赶场、实习匆忙、论文仓促”的困境。

将学生的困境放在2024年就达135.7万的研究生规模中看,确实不免令人忧心。因为压缩的学制,必然导致压缩的教学。有教授指出,金融专硕的证券模拟实训变成课堂案例分析,翻译硕士的实战项目压缩成模拟练习。如此培养的学生,能力自然“夹生”。无怪乎,有券商HR坦言:“过去看到2年制简历会下意识质疑专业度。”亦有企业吐槽,“专硕文凭像‘注水肉’,实操能力差到离谱”。

从这个角度可以看出,真正推动学制延长的,还是社会对“高质量人才”的需求。毕竟,高校要是总出“注水学历”,反而会被社会淘汰。随着我国产业升级加速,市场对人才的需求已从“数量型”转向“质量型”,对学校的观感也从“迷信学历”转向“崇尚实用”。过去靠“短学制、高产出”的阶段已经过去,现在需要以“精耕细作”培养真正能解决实际问题的人才。因而,应势而转,延长学制是缓解学业压力、提升培养质量的举措,也是对“学历贬值”的回应,更是对“人才强国”战略的践行。

当然,学制延长只是质量攻坚的第一枚落子。“以前两年教理论,现在三年还是教理论,区别在哪儿?”“多掏一年学费就能学到真本事?”听懂这些质疑,高校方能倒逼自己思考“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题,反思如何优化培养模式,让学生在延长的时间里“学到真本事”。对研究生来说,这些质疑也是一种提醒:教育的价值不在于用几年拿到文凭,而在于是否真正获得了安身立命的本领、独立思考的能力和终身学习的热情。

真正有效的学制调整,应是借延长之机,革新培养体系。教育部最新公布的“新工科、新医科、新农科、新文科”专业建设蓝图,不仅是传统专业的优化重组,更是在国家战略棋盘上落下的关键棋子。聚焦中国式现代化人才需求,高校需开展全方位、全过程、全要素改革,深入推进“新专业建设、专业建设新要求、交叉融合再出新”,才能将培养质量真正落在经济社会发展所需中。唯有让学制延长与培养模式革新同频共振,时间才能增值而非人生虚耗。

如今,不少高校已经开始积极探索。有的并未“一刀切”,鼓励优秀的专硕两年毕业;有的采用“订单式教育”直击产业需求,校企共建、联合培养,实现从教育到就业的无缝衔接;有的探索多学科交叉的专业体系,培养适应面更广的复合型人才……这些创新实践,让研究生教育不再“大呼隆”,而是有了科研、应用等多种清晰的发展路径,也让读研不再是“混日子”的捷径,而是真正提升能力的“必经之路”。

革新研究生教育体系是一个复杂的命题,蕴含着质量与效率的平衡、知识与能力的融合、学术与产业的联通等多种因素。无论学制如何变化,本质都是对研究生教育提质升级的探索,是应对时代挑战与现实需求的变革。构建多层次、高质量、重创新的人才培养体系,才是最终的方向。

这正是:

学制调整细思量,配套措施助培养。

三年磨得真功夫,漫漫人生步铿锵。

图片来源:中国新闻周刊微信公众号

力创配资-力创配资官网-配资排排网-炒股配资杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票带杠杆 南都湾财社曾报道

- 下一篇:没有了